di Arnaldo Gioacchini *

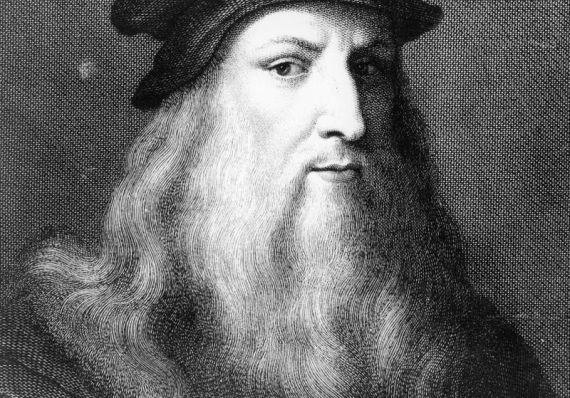

Come molte cose concernenti la vita di Leonardo c’è sempre un’alea di mistero che le avvolge e questo vale anche per l’immagine del suo volto a Lui attribuita in parole povere a quella che viene chiamata comunemente autoritratto. In premessa va detto che il Genio, in generale, amava molto i “camuffamenti” come in una sorta di calembour pittorici per cui magari lì dove non sembrava esserci c’era ed invece ivi ove sembrava palese ci fosse non c’era proprio ed a questa sua “regola” non hanno fatto eccezione neppure i suoi rari autoritratti visto e considerato che quello il quale, in generale, viene considerato il più attendibile è anche lui (da tempo) messo in discussione, intendiamo parlare di quello famosissimo costituito da un disegno a sanguigna su carta che viene datato intorno al 1515 e che è conservato nella Biblioteca Reale di Torino che è sita all’interno dei Musei Reali di Torino. Per essere più precisi si tratta di un disegno piuttosto peculiare che ritrae: “Il volto di un uomo canuto, con lunghi capelli e lunga barba, calvo alla sommità della testa. Lo sguardo accigliato è rivolto a destra, con un’espressione seria e leggermente imbronciata. I segni del tempo sono ben evidenti, con solchi lungo la fronte, attorno agli occhi e ai lati della bocca lungo le guance”; quindi comunque sia, un’immagine di un Leonardo molto anziano anche in considerazione del fatto che venne a mancare nel 1519. Ma anche qui sul fatto che sia stato da Lui disegnato e che addirittura ritragga proprio l’eccezionale Uomo di Anchiano (che è dove proprio nacque Leonardo) vi sono alcuni dubbi. Ad es. il fatto che esso potrebbe essere stato fatto dal suo più fedele ed antico allievo/collaboratore in assoluto il fedelissimo, di nobile famiglia, Giovanni Francesco Melzi che era con Lui già in età giovanile (15 anni) e con Leonardo rimase fino alla sua morte; ciò anche perché esiste un gran bel disegno (datato al 1510) estremamente simile a quello di Torino effettuato appunto dal Melzi e facente parte, attualmente, della Windsor, Royal Collection. Tornando alla sanguigna torinese che ( ma questo è ovvio) la Biblioteca Reale, in buona compagnia di molti studiosi, considera l’autoritratto di Leonardo e su la sua certa attribuzione al Genio Universale anche qui sono stati espressi vari dubbi addirittura sul fatto che si tratti proprio della sua immagine; ad esempio il noto leonardista americano prof. Louis A. Waldman dell’Università di Austin (Texas – USA) identifica l’uomo ritratto come lo zio di Leonardo, Francesco da Vinci mentre ancora altri studiosi lo identificano con il padre ser Piero da Vinci o con una figura idealizzata di un saggio del passato, come Pitagora o Demostene. Guarda caso Raffaello nel suo splendido affresco “la Scuola di Atene” dipinse Platone ( il Saggio dei Saggi – ndr) dandogli il volto di Leonardo. Ma,comunque, vi sono altre immagini che vengono attribuite al Genio come suoi autoritratti e, manco a dirlo, tutte sono più o meno contestate come a Lui appartenenti, fermo restando che a Leonardo piaceva magari ritrarsi oppure ispirarsi al suo sembiante inserendo il suo volto in qualche altra opera vediamone alcune partendo da quella storicamente più antica che poi da pochi anni è ritenuta come la prima opera che fece in assoluto. Si tratta di una piccola maiolica intitolata “L’arcangelo Gabriele, pittura d’Eterna vernice” (di 20 cm. per 20 cm.): “Il volto di tre quarti. I riccioli d’acqua, che scendono sulla nuca. Le ali di pavone che si intravedono dal basso. E quei numeri a rebus sotto la mandibola. Sarebbe un Arcangelo Gabriele su una piastrella in terracotta invetriata quadrata, la più antica opera pittorica di Leonardo Da Vinci, prima firma autografa del maestro della Monna Lisa e suo primo autoritratto, datato 1471”. C’è la firma “da Vinci lionardo”, vergata da sinistra a destra, mimetizzata nella mandibola con la data; la sigla LDV ib (che ricorrerà nelle sue opere); e un piccolo rebus di numeri: 52, data di nascita di Leonardo, e 72 che rimanda a Gb – Gabriele”. Lo studioso leonardesco Ernesto Solari, a sua volta lo interpreta: “Come un’identificazione con l’Arcangelo, rafforzata dalla somiglianza con l’autoritratto sul foglio 447 degli Uffizi, che pur “datato ’47 può essere stato utilizzato più volte nel tempo”. Il retro della maiolica, con 6 tasselli moltiplicati per 6, rimanderebbe alla quadratura del cerchio e al tema della ricerca della perfezione.” Manco a dirlo si tratta di un piccolo capolavoro che ritrae un volto di un bellissimo giovane ciò che fa il paio con quanto scrisse il Vasari nella Vita di Leonardo a proposito della sua notevole bellezza: “… Questo lo videro gli uomini in Lionardo da Vinci, nel quale oltra la bellezza del corpo, non lodata mai a bastanza …”. Sembra quasi un paradosso ma pare proprio che la sua prima opera giovanile sia, alla prova dei fatti, l’autoritratto più certo del Genio Universale. Certo, a proposito degli autoritratti di Leonardo è un gran bel salto temporale passare dal 1471 addirittura al 2008 vediamone il perché e di cosa si tratta. Appunto nel 2008 Nicola Barbatelli, direttore del Museo delle Antiche Genti di Lucania di Vaglio Basilicata (Potenza) scovò a Salerno presso una collezione privata di una famiglia originaria di Acerenza ( un non grande borgo lucano) un dipinto su tavola che da quel luogo prese appunto il nome di “Tavola di Acerenza”o “Ritratto di Acerenza”oppure considerandone la regione di “Tavola Lucana”; il bello è che da quel momento più volte il ritratto rappresentato è stato considerato come quello di Leonardo giungendo fino al punto di dire che potrebbe essere stato dipinto da Lui stesso, ergo un autoritratto, vediamone, a seguire, i motivi. S’è pensato che l’opera possa rappresentare Leonardo sulla base di un raffronto con un dipinto del tutto simile che si trova alla Galleria degli Uffizi (numero d’inventario 1717) e che, anticamente, si pensava fosse un autoritratto: si tratta in realtà di un’opera della fine del Seicento, come dimostrò, nel 1939, un’indagine radiografica che svelò che il dipinto fu realizzato sopra a una tavola risalente al Seicento. Barbatelli, in particolare, sostiene che il dipinto lucano sia l’originale a cui si sarebbe ispirato l’autore del ritratto degli Uffizi. Ma anche nel caso del “Ritratto di Acerenza” come tante altre situazioni concernenti Leonardo non è che ciò che emerso sia assolutamente dirimente sull’ipotesi che esso sia con certezza l’autoritratto dipinto proprio dal Genio Universale anche se le analisi scientifiche effettuate non sono state in proposito negative. La datazione al carbonio 14 ha collocato la tavola in pioppo su cui è stato realizzato il dipinto a un periodo compreso tra il 1459 e il 1523 non è un dato trascurabile anche se, come è noto, l’esame al carbonio 14 non stabilisce quando la tavola fu utilizzata per dipingere e chi ne fu l’autore. La stessa cosa vale per l’analisi dei pigmenti tramite spettroscopia a raggi X, che sì ha rivelato ( in alcune aree non sottoposte a reintegri successivi) una buona compatibilità con una datazione del periodo leonardesco. Ci sono state rispetto al “Ritratto di Acerenza” altri accertamenti uno in chiave grafologica visto che sul retro del dipinto c’è una iscrizione “Pinxit mea” (“L’ho dipinto io”) scritta specularmente come era uso fare Leonardo, in questo caso la grafologa Silvana Iuliano, l’ha attribuita a Leonardo comparandola con le scritture note del Genio. Poi c’è un’indagine congiunta fatta dall’ Università di Chieti insieme al Dipartimento Scientifico dell’Arma dei Carabinieri, ha ritrovato un’impronta digitale che è stata ritenuta compatibile con un’impronta che compare nella “ Dama con l’ermellino”, anche qui è da rilevare però come qualsivoglia compatibilità non è che sia elemento di certezza assoluta. C’è pure chi ha sposato invece la tesi che l’opera, suo autoritratto, sia stata dipinta da Leonardo come nel caso di Peter Hohenstatt professore tedesco esperto del Rinascimento e di Museologia il quale ha dichiarato che la Tavola costituirebbe “la prima realizzazione sperimentale della visione binoculare che poi raggiunge un ulteriore traguardo con la Monna Lisa con la quale Leonardo introduce l’ulteriore innovazione dello sfumato”. Sempre a proposito delle ipotesi degli autoritratti di Leonardo in passato è stato piuttosto dibattuto il fatto che il volto ( in questo caso molto compenetrato ed austero) de “ L’uomo vitruviano” sia quello del suo autore o ad esso ispirato. Questo famosissimo disegno a penna ed inchiostro su carta di 34 cm. per 24 cm. effettuato da Leonardo e rappresentante le proporzioni ideali del corpo umano e dimostrante, secondo il Genio Universale, come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure “perfette” del cerchio, che rappresenta il Cielo, la perfezione divina e del quadrato, che simboleggia la Terra. “L’uomo vitruviano”, che è conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, è considerato l’omaggio di Leonardo a Marco Vitruvio Pollione formidabile architetto antico romano della seconda metà del I secolo a.C., che è ritenuto, anche ai nostri giorni, il più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi.

*Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

Lascia un commento